В Челябинске и области в годы Великой Отечественной войны заботились о внешнем виде. Правда, мода перешла в другое русло: вместо причесок волосы начали сбривать под корень, чтобы не было вшей, а вместо сапог натягивали самостоятельно склеенные чуни. Поток эвакуированных усугублял эпидситуацию. Информагентство «Первое областное» для проекта о малоизвестных фактах Великой Отечественной войны нашло сведения о том, как из свиной щетины делали помазки для бритья, открыли новый способ мыловарения и какие модные костюмы шили из госпитальных одеял.

В Челябинске пришлось проводить санитарно-просветительскую работу, рассказывать людям о нормах гигиены и поддерживать работающие парикмахерские. В газете «Правда» от 3 декабря 1941 года была опубликована статья «Важнейшая задача органов здравоохранения», в которой говорилось: «Бани, земляные камеры-вошебойки могут быть оборудованы всюду. Нужно научить все население простейшей дезинсекции, используя русскую печь, утюг, щелок, горячую воду и прочие средства». Учащимся школ и трудармейцам проводили обязательную стрижку волос. Удачно, что среди эвакуированных на Урал было много парикмахеров по профессии. Правда, находились и противники стрижки наголо: командиры в госпиталях устраивали скандалы и боролись за сохранение своих волос.

Фотография из альбома о жизни ремесленного училища № 13 г. Магнитогорска за 1941—1942 годы

На протяжении всего военного времени купить одежду, гигиенические принадлежности или обувь было практически невозможно. В своей монографии о жизни эваконаселения Марина Потемкина приводит воспоминания подростка: «Ходили в залатанной или перешитой из отцовской одежде, самодельной обуви (клееные резиновые чуни со стегаными бурками, а то и лапти с портянками). Особенно модным считался лыжный костюм, сшитый из списанного госпитального одеяла».

В декабре 1941 года в городе открыли парфюмерную фабрику. Согласно рассекреченным документам из архива Челябинской области, для нее предоставили всего один косметический кабинет с подвалом, а 21 работник был расселен в районе поблизости. Известно, что в декабре 1941 года в Челябинск эвакуировали знаменитую парфюмерную фабрику «Новая Заря» (ту самую, что выпускала «Красную Москву»). По документам архива, ее разместили на челябинском складе «Главпарфюмерии». Возможно, именно для нее и выделили кабинет с подвалом.

Тогда же в Челябинске был острый недостаток парикмахерских инструментов, необходимых для бритья. Поэтому 8 декабря 1941 года Совет депутатов постановил, что контора «Заготживсырье» должна изготавливать помазки. Для этого тресту Парикмахерского хозяйства передали 100 килограммов боковой щетины (волос с боков свиней) и 50 килограммов конского волоса.

Из-за недостатка помазков те инструменты, что были в наличии, редко стерилизовали — так кисти были бы не готовы к следующему клиенту. Это вызывало вспышки инфекций, которые передавались от одного посетителя парикмахерской другому. По этой причине даже отдельный документ подготовили, по которому запрещалось использовать нестерильные кисточки при работе с клиентами.

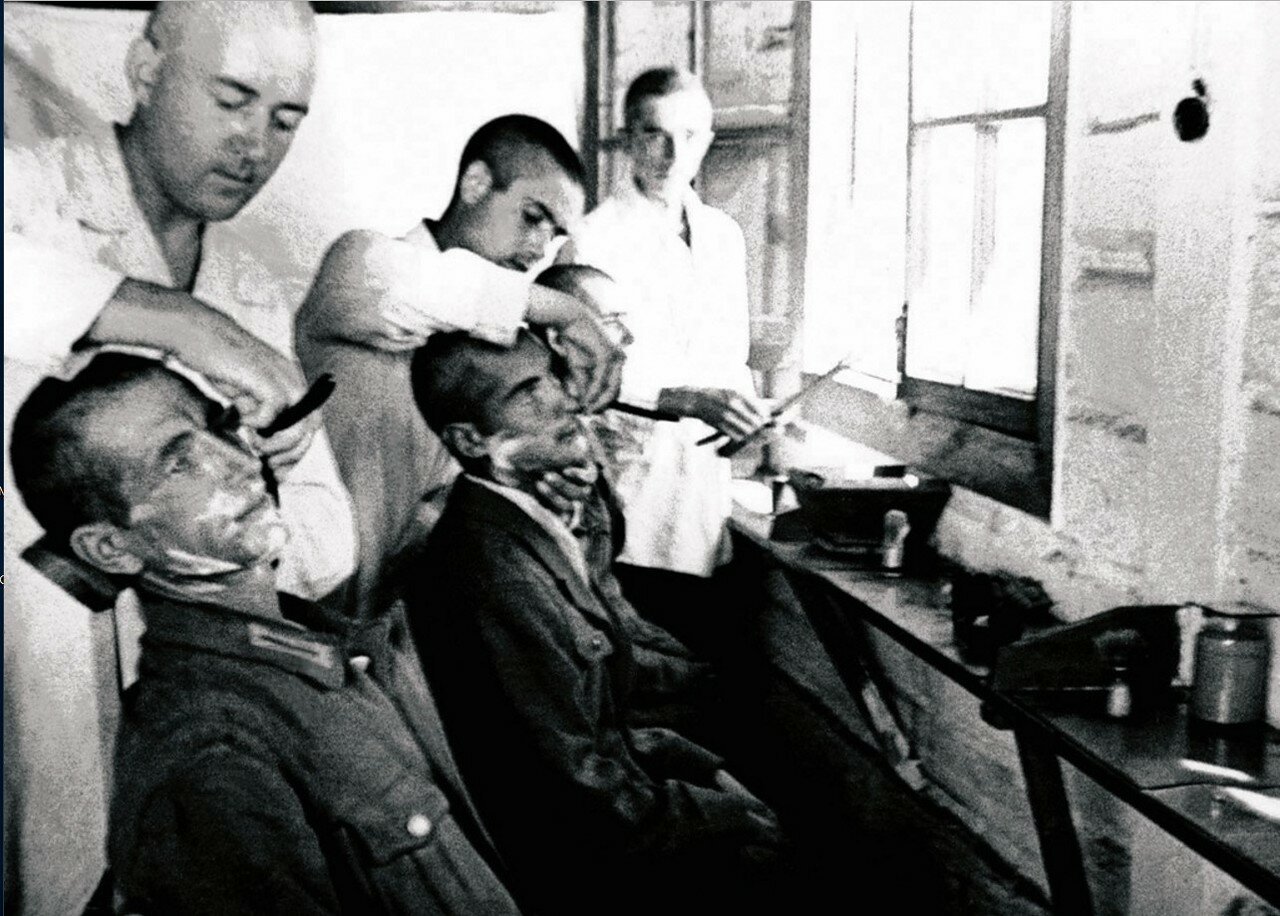

Парикмахерская в лагере военнопленных в Челябинской области. Фото: humus.livejournal.com

В марте 1942 года стало известно о нехватке косметики и товаров гигиены в других городах области. В газете «Пролетарская мысль» тогда писали об открытии в Златоусте уникального способа производства мыла — из древесной золы. Дело в том, что в городе не могли наладить производство из-за отсутствия важного ингредиента — каустической соды, без которой варить мыло нельзя. Тогда златоустовцам помог научный руководитель Центральной научно-исследовательской лаборатории. Из древесной золы он выделял поташ, из которого уже получал калийную щелочь. Она оказалась прекрасным заменителем соды.

«Результаты превзошли всякие ожидания. Выпущенное мыло имеет прекрасные свойства. По качеству оно нисколько не хуже мыла, выделываемого с помощью каустической соды», — писали в газете.

Проблемы с мылом были и в Челябинске. Челябинский горком 31 декабря 1942 года констатировал: «Отсутствие мыла привело к перебоям в нормальной работе прачечных, бань, парикмахерских и к справедливым жалобам трудящихся. Такое положение со снабжением города мылом дальше терпимо быть не может». Тогда производить мыло обязали Челябинский мясокомбинат и Облпищепром.

Мер оказалась недостаточно, поэтому в городе разработали особый жироуловитель, который устанавливали в столовых. С его помощью хотели создавать до 50 тонн мыла в год. А фармзавод обязали создавать мыльную пасту из трепеловых глин, из которых изготавливают красный кирпич. Также животные жиры пытались заменить моющими глинами. Считалось, что их можно раздобыть в районе Синеглазово. Искать пластичные глины и испытывать их моющие средства призывали жителей Сосновского, Троицкого, Увельского, Чебаркульского районов.

А журнал «Крестьянка» в 1942 году вообще советовал вместо мыла использовать картофель (если он был): варить до готовности, натереть им белье, как мылом, а спустя некоторое время сполоснуть. Авторы уверяли, что белье делается чистым и белым. Особенно рекомендовалось использовать картофель при стирке крашеных тканей, чтобы одежда не линяла.

Читайте также: Делать деревянную обувь, стирать золой и лечиться челябинцы учились по книгам во время войны