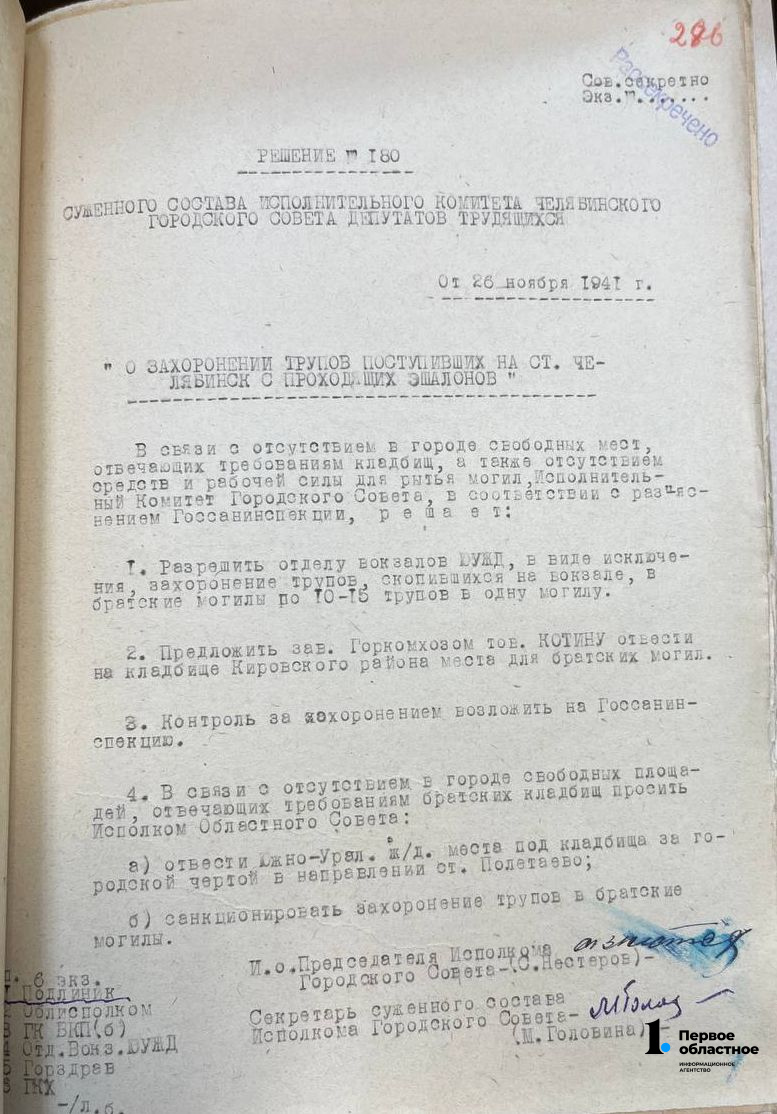

В Челябинске в 1941 году не было мест, подходящих для организации кладбища. После начала Великой Отечественной войны не хватало еще и рабочих рук для рытья могил. Поэтому Челябинский городской совет депутатов трудящихся в ноябре 1941-го решил, что хоронить погибших людей с проходящих эшелонов нужно в братских могилах. Это журналист ИА «Первое областное» узнал из ранее секретного документа. Продолжаем публиковать малоизвестные факты о Челябинской области в годы Великой Отечественной войны.

В одну братскую могилу было предложено хоронить по 10—15 трупов, скопившихся на вокзале Челябинска. Места для погребения поручили выделить на кладбище Кировского района. Он в те годы включал в том числе железнодорожный узел и завод Колющенко. Информации об этой территории крайне мало. Ориентируясь на исследования историков, можно предположить, что братские могилы организовали возле современных стадиона «Локомотив» или Дворца культуры Колющенко. Возможно, трупы людей с вокзала увозили также на кладбище эвакогоспиталя в школе 37 — в районе нынешних улиц Барбюса и Пограничной.

Вместе с этим исполнительный комитет горсовета обращался к исполкому областного совета, чтобы «отвести Южно-Урал. ж/д. места под кладбища за городской чертой в направлении ст. Полетаево».

Судя по воспоминаниям, ситуация оставалась сложной и в 1942 году. В книге главного металлурга ЧТЗ Якова Гольдштейна «Откровенно говоря» нам встретилось страшное описание происходящего на вокзале. По ходатайству руководства тракторного завода в адрес Ленинградского обкома партии отца и мать Гольдштейна эвакуировали по Дороге жизни через Ладожское озеро.

«Отец был уже предельно истощен и ослаблен. Кусок хлеба и кружка молока, съеденные в Ладоге, оказались для него смертельными. Открылся голодный понос. И так он страдал всю дорогу. Скончался отец на челябинском вокзале, и последними его словами были: — Вот мы приехали, а где же сынок?» — написано в книге.

Узнав от матери о трагическом событии, Яков Гольдштейн в сопровождении знакомого майора отправился искать тело отца в привокзальном морге.

«Это была страшная картина. Трупы лежали штабелями и вповалку. Мужчины и женщины вместе. Одетые, полураздетые и голые. Мародеры беспрепятственно делали свое дело. Трупы не успевали вывозить, и трупный запах был непереносим, хотя и свирепствовала зима. Надо было переложить десятки покойников, чтобы найти и с трудом опознать дорогого мне человека. Лицо было искажено болью, остекленевшие открытые глаза терзали душу, мутили рассудок»,— вспоминал очевидец событий.

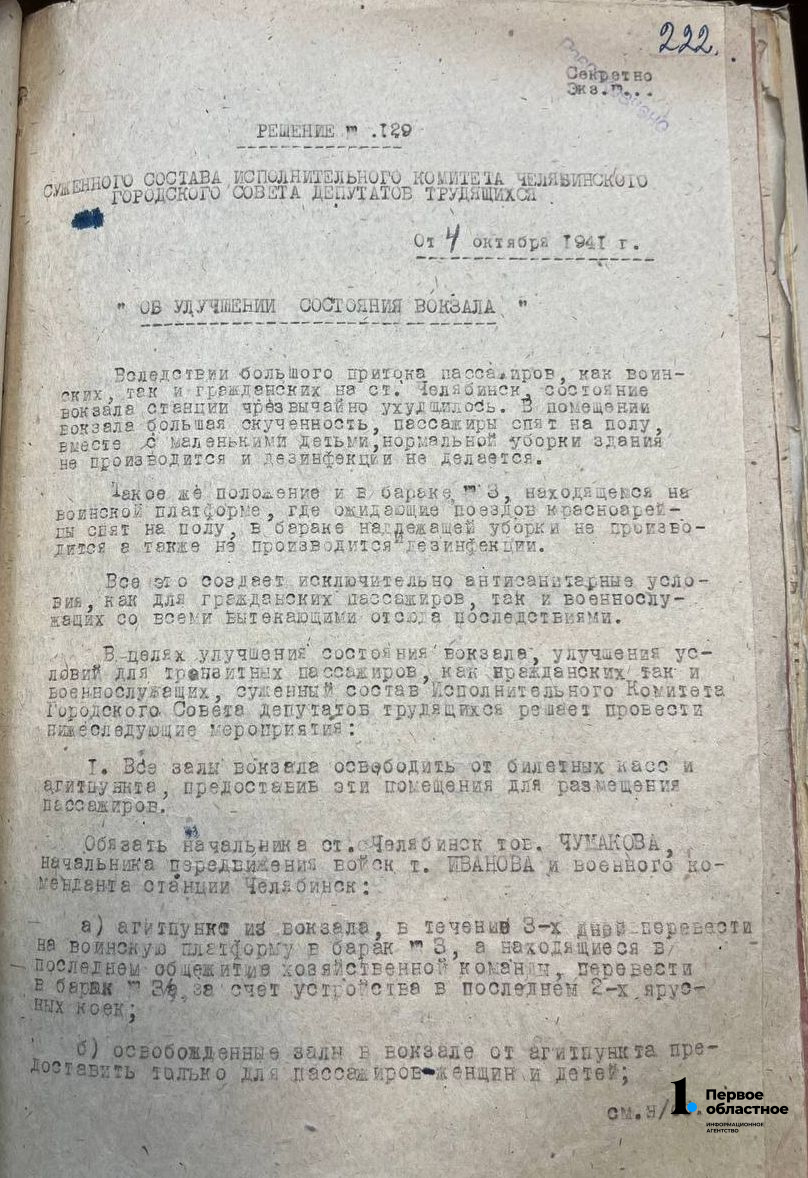

Кроме того, Челябинский горсовет выпускал решение «Об улучшении состояния вокзала». Принять меры в октябре 1941 года потребовалось из-за большого притока пассажиров, как военных, так и гражданских. Челябинск с началом Великой Отечественной войны стал одним из важных пунктов на Транссибирской магистрали. Эшелоны шли с европейской части СССР с эвакуированными населением и заводами. К западным границам страны отправлялись красноармейцы и боевые машины. Увеличение трафика ухудшило состояние вокзала.

«В помещении вокзала большая скученность, пассажиры спят на полу, вместе с маленькими детьми, нормальной уборки здания не производится и дезинфекции не делается. Такое же положение и в бараке № 3, находящемся на воинской платформе, где ожидающие поездов красноармейцы спят на полу, в бараке надлежащей уборки не производится, а также не производится дезинфекции»,— отмечается в рассекреченном документе горсовета.

Чтобы исключить антисанитарную обстановку, депутаты поручили провести несколько мероприятий. Все залы вокзала решили освободить от билетных касс, предоставив эти помещения пассажирам. Продажу проездных документов организовали вместо универмага возле трамвайной остановки. В зоне агитпункта на вокзале предусмотрели места для женщин с детьми. Помещение парикмахерской заняли камеры хранения ручного багажа. Прачечную переделали в баню на 50 мест. В вокзальном бараке для военнослужащих установили двухъярусные нары и отвели места для хранения винтовок и вещевых мешков.

Также горсовет поручил не реже двух раз в сутки проводить дезинфицирующую уборку залов вокзала и уборных, установить дежурство врача и санитара, в том числе для выявления пассажиров со вшивостью.

Руководству станции поставили задачу не допускать скопления в зале вокзала до 400—500 человек. Военнослужащим запретили выходить в город и находиться в одном помещении с гражданскими лицами. На воинской платформе открыли круглосуточные ларьки по продаже хлеба и предметов дорожного обихода.